本日の予定

10/22

開館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

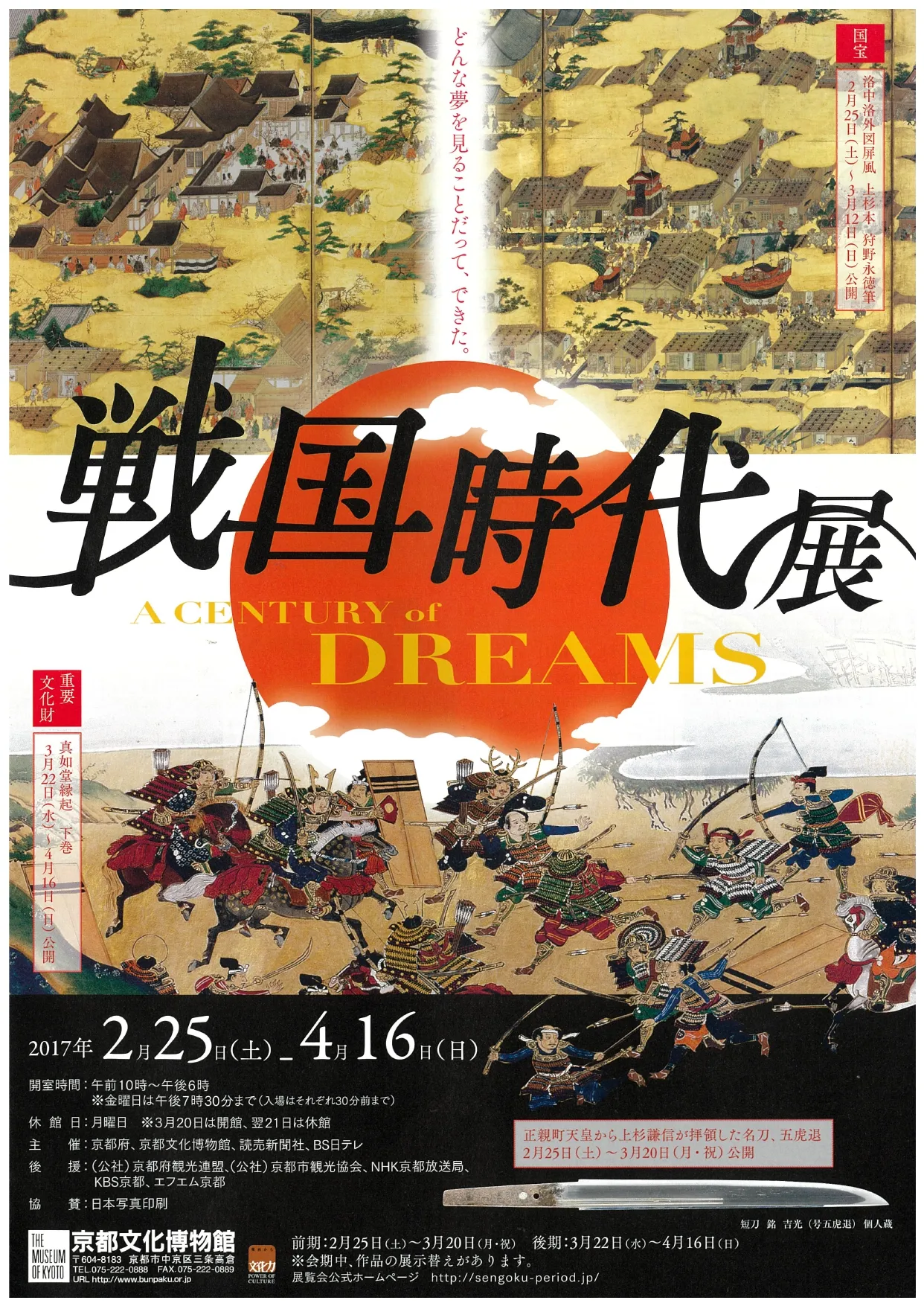

戦国時代展 -A CENTURY of DREAMS-

2017.2.25(土) 〜 4.16(日)

日本における戦国時代は、相次ぐ戦乱により秩序が大きく乱れた時代だとイメージされてきました。ところが近年では、この時代は、各地で対立・戦乱がおきながらも、列島規模で文化的・経済的な実りをもたらした時期だと考えられるようになっています。

室町幕府の政治権力がおとろえ、上杉謙信、武田信玄、毛利元就、織田信長など有力大名たちは領国の経営に力を入れるようになり、その結果、京都で成熟した文化が列島各地へともたらされ、新たな地域文化として再生産されたのでした。

本展では、合戦の様子や武将の姿を伝える歴史資料、列島の各地で生成された貴重な美術工芸品を一堂に展示し、多様な広がりを見せたこの時代とたくましく生きた人々の姿に迫ります。

【展示期間の変更について】

「№168 蒔絵伽羅筥 銘 物かは」の展示期間が、

所蔵者のご都合により、下記に変更となります。

2月25日(土)~4月16日(日) → 2月25日(土)~4月1日(土)

戦国時代、武将たちはどのように戦っていたのか。 武器を交わすだけが戦場ではない。軍旗がはためく陣中には兵士の生活があった。また、戦闘の指揮には法螺貝(ほらがい)や陣鐘(じんかね)が用いられ、突き進む軍勢の雄叫(おたけ)びや地響きとともにさまざまな音が轟いていたであろう。戦場の静寂と喧騒を伝える、これらの戦道具は合戦のリアリティを今に伝えている。

武将のすがたは、残された肖像画やそのゆかりの品々に現れる。たとえ肖像画が伝わらない武将であっても、ゆかりの品々は雄弁に武将の個性を物語る。甲冑や武器はその代表であろう。それには外見だけではなく、武人としての理想や思考をも見出すことができる。また、文化的な嗜好を示す愛用品や芸術作品を残した武将も少なくない。そこには勇猛さだけではない、さまざまな武将像が浮かび上がってくる。

大乱を経て、列島各地にはさまざまな権力が生まれた。しかし、朝廷は依然として存在し、室町幕府も弱体化しながらも維持されていた。戦乱の世にあっても、京都で蓄積された美術品や長い時間をかけて整えられた制度・秩序は、なおも列島各地に影響を与えたのである。

戦国時代のはじまりの頃は今につながる村や町が成立した時期でもあった。村人、町人、商人など、多くの人々が活躍し、列島を旅するようになった。さらに当時の交通は、列島の外へも通じていた。北方ではアイヌ社会との交流、西国では明や朝鮮などとの通交、さらに南方からは後の南蛮貿易につながる東南アジアとの交易も行われた。列島内外でやりとりされた文物は今も各所に伝わっている。

将軍や大名らの思惑で多くの合戦が起こった戦国時代。その戦乱の背景で多くの人々はいったい何を望んでいたのだろうか。その一端は神仏に平安を願った心の中にあったのかもしれない。

★展覧会音声ガイドに「戦国無双」から4人の戦国武将が登場!!

戦国時代展出品リストはこちら

*定員に達しましたので募集を締切らせていただきました。

※若干お席に余裕がありますので、ご希望の方は 当日受付にお申し出ください。

※若干お席に余裕がありますので、ご希望の方は当日受付にお申し出ください。

※事前申し込み不要。参加無料。ただし、当日の入場者に限ります。

戦国武将になりきって、記念写真をどうぞ!

(兜や陣羽織を試着いただけます)

※事前申し込み不要。参加無料。ただし、当日の入場者に限ります。