本日の予定

7/1

開館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

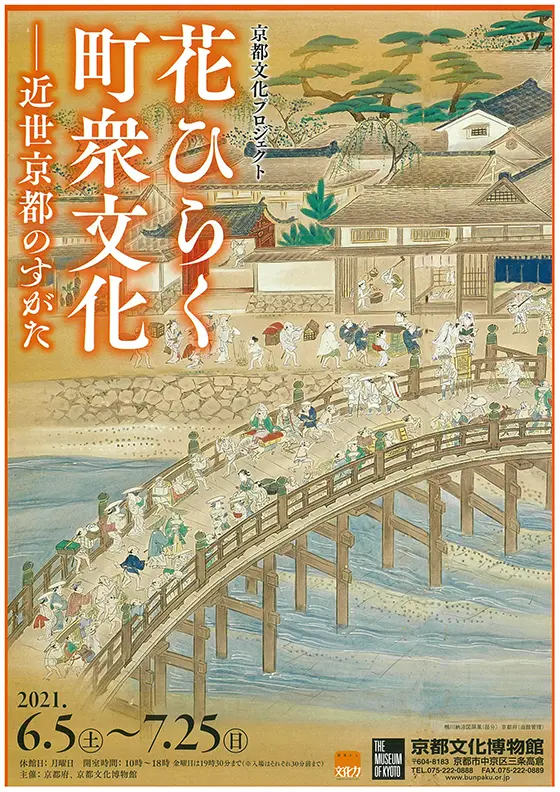

京都文化プロジェクト 誓願寺門前図屏風 修理完了記念

花ひらく町衆文化 ―近世京都のすがた

2021.6.5(土) 〜 7.25(日)

当館が所蔵する岩佐又兵衛筆「誓願寺門前図屏風」は、又兵衛が描いた国宝「洛中洛外図屏風」と共に都市風俗画の重要作例として認識されています。当館では、当該作品の解体修理を行い、このほど無事に完成を迎えることができました。本展はこの機会をとらえ、新たに修理が加えられた誓願寺門前図屏風とその関連資料を展示し、当該作品の新たな魅力に迫ります。

またあわせて、この屏風が描かれた江戸時代の京都に焦点をあて、近世都市京都がいかに表象され、また都市に息づく人々はどのように文化を紡いできたのか、絵画、考古、古文書など豊富な資料で展観いたします。

平安京の設立に端を発する京都は時代によってめまぐるしくその形を変えた。なかでも大規模な変化は豊臣秀吉が行った一連の京都改造によってもたらされた。16世紀後半から始まったこの都市改造は、聚楽第の建造、御土居の増築、寺町・寺之内の設置、方広寺の建立など多岐に渡り、ここで成立した京都のかたちが基本的には近世京都のかたちとなった。

またこの改造は、城郭と領主の館、武家地、足軽町、寺社地、町人地、内裏、公家町と明瞭に住み分けを設定し、空間として身分を可視化するものであった。

本章ではプロローグとして、江戸時代に描かれた京都の地図屏風を通じて、江戸時代の京都のかたちについて考えをめぐらしたい。

江戸時代、政治の拠点は幕府が置かれた江戸へうつり、また商業・流通分野は大坂が中心地となった。

一方で京都は、天皇や貴族といった朝廷勢力が依然として存在し、本山や本社を含む寺社勢力も顕在であった。

このような近世の京都は、扇面、画帖、絵巻や屏風絵などさまざまなメディアで描かれ、そのイメージは列島規模で流通した。本章では、本館が所蔵する京都を描いた数々の絵画を素材に、江戸時代の京都がいかに表象されてきたのかを探りたい。

2015-2020年にかけて修理を行った誓願寺門前図屏風が、この度全ての工程を完了。新たな魅力をまとった作品を特別公開し、関連資料や修理工程を写したドキュメント映像も展観する。

江戸時代の京都では、「町」(家持の商工業者・町人の地縁的な共同体)を基礎単位として都市生活が営まれてきた。町はそれぞれが防衛のために木戸を備え、法度を定め、自律的な活動を行った。

このような都市生活の実態は、町に蓄積された古文書によって知ることができ、今でも生き生きとした町人の姿を復元することができる。また近年、江戸時代における京都の都市生活を知らせる発掘事例も多数報告されており、これら両者を用いることでより生き生きとした都市民の生活を知ることができる。

町人の中には、家業の隆盛によって巨万の富を獲得し、有力大名にも伍する人物も存在した。茶屋家・後藤家・角倉家などはその代表格である。中でも後藤家は、豊臣・德川両政権に近侍し政商としての側面も有していたが、その根本的な職能は中世以来の彫金技術であった。

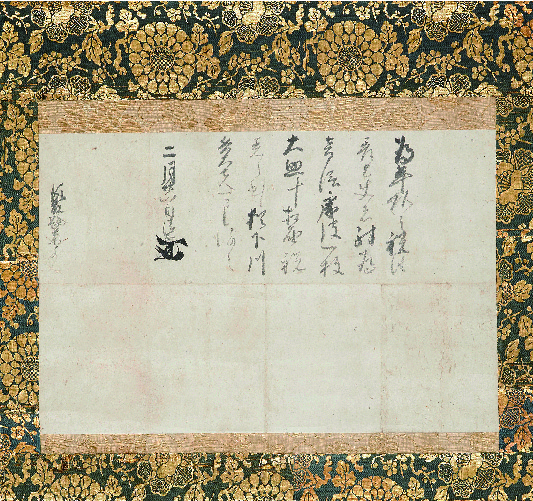

加藤清正書状

加藤清正書状 金座極印 京都府蔵(京都文化博物館管理)

金座極印 京都府蔵(京都文化博物館管理)

幕末、天皇が所在する京都は、一躍政治都市としての性格を強調し、諸国雄藩の志士達の結集地となった。

高まる緊張の中、大規模な武力衝突が起こる。

元治元年(1864)7月19日、洛中追放や池田屋事件によって追い詰められた長州藩が兵を率いて上洛し、会津・薩摩両藩と武力衝突に及んだ。禁裏御所周辺を戦場としたことで禁門の変(蛤御門の変)と呼ばれたこの戦いでは、戦火が京都市中に広がり、大火となった(どんどん焼け)。

明治に向けた都市の歩みは、まずこの戦災と向き合うところからはじまった。

※定員となりましたので、お申し込みを締め切らせていただきました。

同時開催(3階総合展示室)さまよえる絵筆ー東京・京都 戦時下の前衛画家たちはこちら