本日の予定

7/6

開館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

京都文化力プロジェクト関連事業

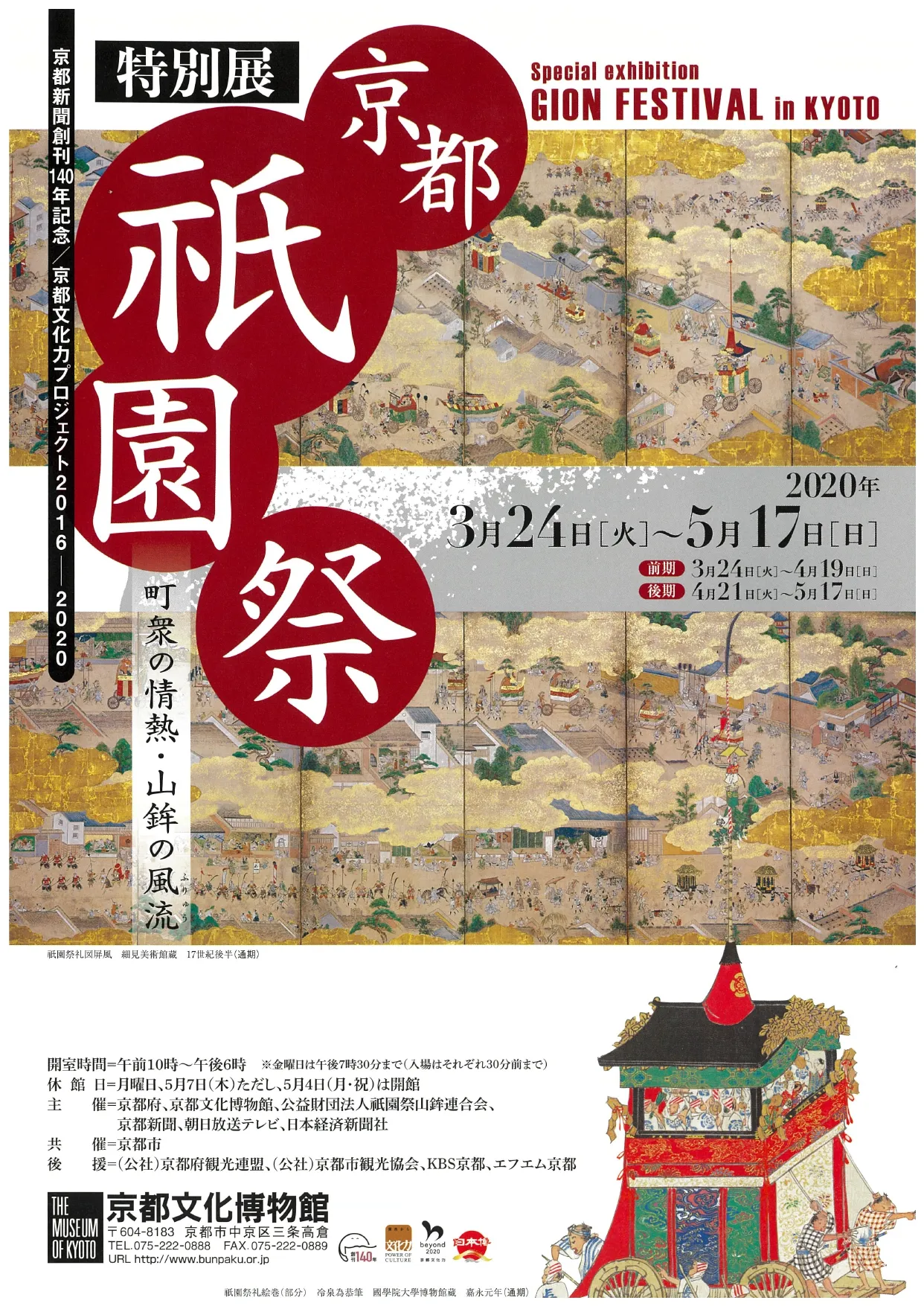

京都祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―

2020.3.24(火) 〜 5.17(日)

特別展「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」展中止について

このたび新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止に鑑み、「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」展を中止いたします。

展覧会の再開催をお待ちいただいていた皆さまには誠に申し訳ございません。

かねてより、安全にお楽しみいただける本展覧会の再開催に向け模索して参りましたが、緊急事態宣言を受け、また感染症拡大に歯止めがきかない現況のなか、ご来館者や関係者の健康と安全を最優先した結果、本展覧会の再開催は困難と判断し、開催中止という苦渋の選択をさせていただきました。

なにとぞご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。

祇園祭の源泉は、遠く千年以上前の平安時代中期にさかのぼり、都の安寧を脅かす疫神の退散を願った祭儀に由来するとされています。それから幾多の年月を経て行く中で、祭礼にはさまざまな変化がもたらされますが、今からおよそ七百年前には山や鉾の姿が祇園祭に登場するようになります。その背景にあったのは「風流(ふりゅう)」と呼ばれた当時の美意識の高まりでした。

風流とは、人びとを驚かせるような華やかな趣向を凝らすことを指しますが、祇園祭の行列をにぎやかな踊りや音曲で囃し美しい装飾が施された山や鉾が往来する様相は、沿道に繰り出す観衆を大いに熱狂させたのです。そして、その担い手となったのは、後に町衆と総称される都の経済を支えた商工業者たちでした。彼らの情熱は、風流の気風にのって祇園祭の山鉾巡行をより盛大なものへと成長させてゆき、現在の祭礼の姿ヘと連なるいしずえを作り上げていったのです。

そして、戦乱の時代を経て江戸時代へと世の中が移り変わってゆくと、祇園祭もまた新たな段階へと変化してゆきます。かつては毎年のように作り替えられていた祇園祭の山鉾の趣向は様式化が進みますが、その一方で本体に飾られる装飾品はより豪華なものへと発展してゆくのです。町衆の中に受け継がれた風流の心意気は、都の経済成長と技術革新に支えられ、その文化力の影響を活かしながら、山鉾に工芸美を追求した姿を反映させてゆきます。西陣に代表される京の染織技術の発展の成果を応用した懸装品や、都の金工師らによる職人技をふんだんに盛り込んだ美しい飾金具、そして京都で活躍した一流の絵師たちが山鉾に描いた作品など、町衆が注入したその情熱は、祇園祭の山鉾を「動く美術館」と称されるまでに高めていったのです。

この展覧会は、祇園祭の山鉾に込められた人びとの思いがテーマとなっています。日本を代表する祭りとして世界に認められた京都 祇園祭。その山鉾巡行の真髄は華麗な装飾を体現させ受け継いできた人びとの心にあります。ここに結集した山鉾の美の姿をご堪能いただければ幸いです。

中世に登場した祇園祭の山鉾巡行は、都の夏を彩る風物詩として都の人びとに認められ、それらはやがて夏の画題として絵師たちの描く絵画の中に配置されるようになっていった。例えば祇園祭礼図屏風には、祇園祭の山鉾巡行や神輿渡御の様子が町並みと共に描かれており、屏風として仕立てられた祇園祭の山鉾巡行の様相は、鑑賞者に対して祭礼の魅力をより豊かに伝える作用を及ぼした。山鉾巡行の姿が描かれた背景には、それを描きたいと望む絵師たちの渇望と、その様を見たいと思う鑑賞者たちの欲求があった。祇園祭の華麗な山鉾巡行は、いつの世にも人びとの心を動かしてきたのである。

特別展「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」展中止について

このたび新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止に鑑み、「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」展を中止いたします。

展覧会の再開催をお待ちいただいていた皆さまには誠に申し訳ございません。

かねてより、安全にお楽しみいただける本展覧会の再開催に向け模索して参りましたが、緊急事態宣言を受け、また感染症拡大に歯止めがきかない現況のなか、ご来館者や関係者の健康と安全を最優先した結果、本展覧会の再開催は困難と判断し、開催中止という苦渋の選択をさせていただきました。

なにとぞご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。

祇園祭の源泉は、遠く千年以上前の平安時代中期にさかのぼり、都の安寧を脅かす疫神の退散を願った祭儀に由来するとされています。それから幾多の年月を経て行く中で、祭礼にはさまざまな変化がもたらされますが、今からおよそ七百年前には山や鉾の姿が祇園祭に登場するようになります。その背景にあったのは「風流(ふりゅう)」と呼ばれた当時の美意識の高まりでした。

風流とは、人びとを驚かせるような華やかな趣向を凝らすことを指しますが、祇園祭の行列をにぎやかな踊りや音曲で囃し美しい装飾が施された山や鉾が往来する様相は、沿道に繰り出す観衆を大いに熱狂させたのです。そして、その担い手となったのは、後に町衆と総称される都の経済を支えた商工業者たちでした。彼らの情熱は、風流の気風にのって祇園祭の山鉾巡行をより盛大なものへと成長させてゆき、現在の祭礼の姿ヘと連なるいしずえを作り上げていったのです。

そして、戦乱の時代を経て江戸時代へと世の中が移り変わってゆくと、祇園祭もまた新たな段階へと変化してゆきます。かつては毎年のように作り替えられていた祇園祭の山鉾の趣向は様式化が進みますが、その一方で本体に飾られる装飾品はより豪華なものへと発展してゆくのです。町衆の中に受け継がれた風流の心意気は、都の経済成長と技術革新に支えられ、その文化力の影響を活かしながら、山鉾に工芸美を追求した姿を反映させてゆきます。西陣に代表される京の染織技術の発展の成果を応用した懸装品や、都の金工師らによる職人技をふんだんに盛り込んだ美しい飾金具、そして京都で活躍した一流の絵師たちが山鉾に描いた作品など、町衆が注入したその情熱は、祇園祭の山鉾を「動く美術館」と称されるまでに高めていったのです。

この展覧会は、祇園祭の山鉾に込められた人びとの思いがテーマとなっています。日本を代表する祭りとして世界に認められた京都 祇園祭。その山鉾巡行の真髄は華麗な装飾を体現させ受け継いできた人びとの心にあります。ここに結集した山鉾の美の姿をご堪能いただければ幸いです。

中世に登場した祇園祭の山鉾巡行は、都の夏を彩る風物詩として都の人びとに認められ、それらはやがて夏の画題として絵師たちの描く絵画の中に配置されるようになっていった。例えば祇園祭礼図屏風には、祇園祭の山鉾巡行や神輿渡御の様子が町並みと共に描かれており、屏風として仕立てられた祇園祭の山鉾巡行の様相は、鑑賞者に対して祭礼の魅力をより豊かに伝える作用を及ぼした。山鉾巡行の姿が描かれた背景には、それを描きたいと望む絵師たちの渇望と、その様を見たいと思う鑑賞者たちの欲求があった。祇園祭の華麗な山鉾巡行は、いつの世にも人びとの心を動かしてきたのである。

祇園祭礼図屏風(右隻)17 世紀後半 細見美術館

祇園祭礼図屏風(右隻)17 世紀後半 細見美術館

祇園祭礼絵巻 冷泉為恭 筆(部分)嘉永元年(1848) 國學院大學博物館

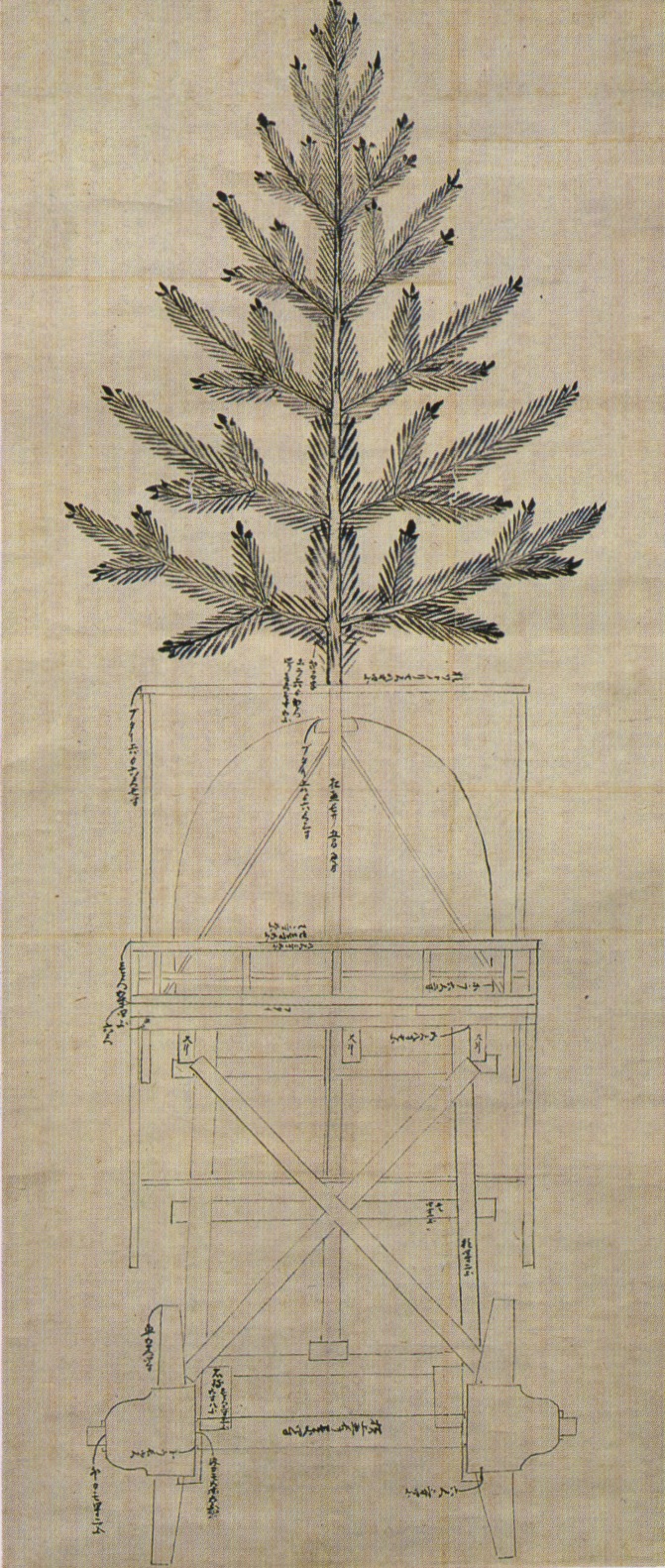

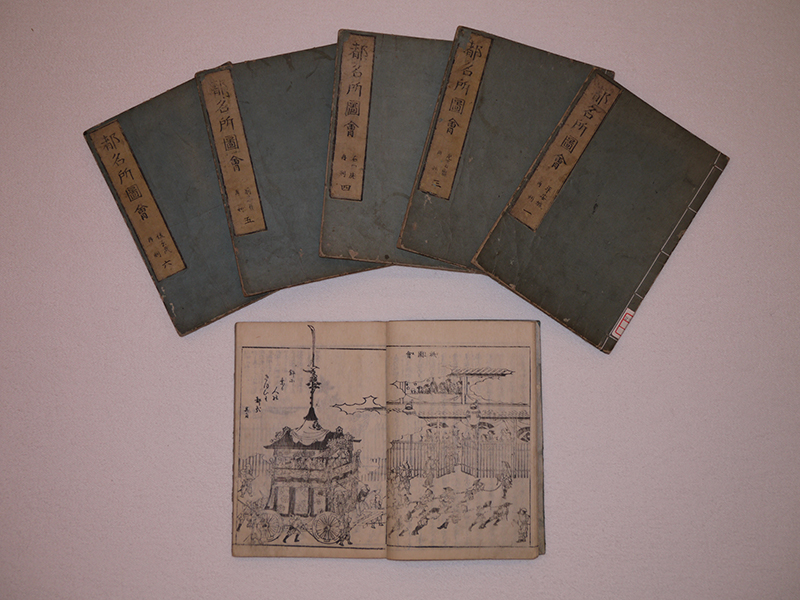

祇園祭礼絵巻 冷泉為恭 筆(部分)嘉永元年(1848) 國學院大學博物館祇園祭は、その創始以来数多くの記録に残されてきた。特に山や鉾については、装飾品の寄進や新調に関する記載が克明に記された道具帳や、山鉾の改修などに伴い作成された図面、祇園祭の作法や年々の祭りの様相を記録したもの、そして山鉾の由緒書など、さまざまな形でその様相が書き残され、往時の姿を知る貴重な史料ともなってきた。また祇園祭は『祇園御霊会細記』をはじめさまざまな刊本に取り上げられ、その記述はより多くの人びとを魅了してゆくようになるのである。

北観音山古絵図 京都市登録文化財

北観音山古絵図 京都市登録文化財 大船鉾図 岡本豊彦画

大船鉾図 岡本豊彦画 『都名所図会』

『都名所図会』祇園祭の山鉾には数々の装飾が施されているが、その中でも金色に輝く飾金具は山鉾の豪華さを演出しその魅力を増進させている。山鉾の周囲を飾る欄縁の装飾や、四隅を飾る角飾金具、あるいは見送に装着される金具など、山鉾の随所に施された金具には、細部にわたって職人たちの技巧の粋が込められており、遠景から感じられる見事さはもとより、沿道の見物人には見えない部分にまでこだわった細工によって、より濃密な装飾の世界が創成されているのである。

黒韋威肩白胴丸 大袖喉輪付

黒韋威肩白胴丸 大袖喉輪付 角飾金具 成物尽文様八珍果文様

角飾金具 成物尽文様八珍果文様 櫂 銅製金鍍金/鉾頭 銅製金鍍金月形 大錺屋勘右衛門作

櫂 銅製金鍍金/鉾頭 銅製金鍍金月形 大錺屋勘右衛門作 角飾金具 菊唐草透し彫り文様 重要有形民俗文化財

角飾金具 菊唐草透し彫り文様 重要有形民俗文化財

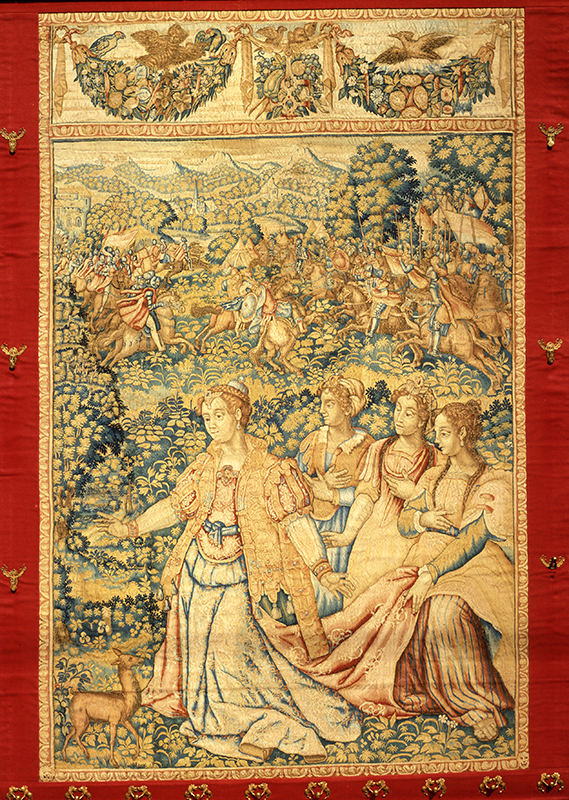

祇園祭の山鉾を飾る装飾品として最も高名なのが山鉾に懸けられる様々な懸装品である。山鉾の周囲を飾る懸装品は、十六世紀のヨーロッパで製作されたタペストリーをはじめ、ペルシャやインド、そして中国などで製織された品物が懸装品として利用され、その来歴の多彩さや異国情緒あふれるデザインが珍重されてきた。

しかし、祇園祭の山鉾に装備される懸装品は舶来のものばかりではなく、日本で製作された品々も次第に用いられるようになってゆく。そこには日本で培われた染織技術の発展過程を垣間見る事ができる。

鶏鉾飾毛綴 重要文化財 16 世紀

鶏鉾飾毛綴 重要文化財 16 世紀 長浜祭鳳凰山飾毛綴

長浜祭鳳凰山飾毛綴 鯉山飾毛綴(見送)

鯉山飾毛綴(見送) 蘇武牧羊図 屏風(円山応挙筆)京都市指定文化財

蘇武牧羊図 屏風(円山応挙筆)京都市指定文化財 前懸 緋羅紗地蘇武牧羊図 刺繍

前懸 緋羅紗地蘇武牧羊図 刺繍山鉾のしつらえは当初風流の趣向として始まったものだが、中世後期になると次第に固定化され、それと共に山鉾の由緒や搭載されている人形に対して人びとの信仰が集積されてゆくようになる。そして現在、祇園祭に登場するそれぞれの山鉾にはさまざまな物語が付与されており、また据えられる人形らは崇敬の思いを込めて御神体人形と呼ばれるようになった。風流の趣向として始まった祇園祭山鉾の意匠は、神格化によって新たな意義を付与されながら町衆の手によって育まれ、現代まで脈々と受け継がれているのである。

綾地締切蝶牡丹文様片身替 小袖

綾地締切蝶牡丹文様片身替 小袖 御神体衣裳

御神体衣裳 船鉾屋形格天井 金地四季花の丸図 重要有形民俗文化財

船鉾屋形格天井 金地四季花の丸図 重要有形民俗文化財 長刀鉾稚児衣裳

長刀鉾稚児衣裳京都はたびたび火災が起こったが、元治元年(一八六四)の蛤御門の変では京都市街が大火にみまわれて多くの山鉾が焼失した。その後、明治維新で都が東京に移ったことによって政治や経済や文化を担う人材の多くが京都を去り、また祇園祭も従前からの財政および人的扶助を喪失したこともあって復興がままならなかった。それでも山鉾を出す町衆はあきらめることなく、少しずつ山鉾を復興させていった。そしてそこには、新しい時代に京都で活躍していた芸術家たちが携わっていた。祇園祭は近代化によって大きな変革を強いられてきたが、町衆はその困難に挑みながら山鉾の復興に尽力し、なおかつ最高峰の美を追い求める姿勢を受け継いでいったのである。

かまきり(旧) 京都市指定文化財

かまきり(旧) 京都市指定文化財

軒裏絵 金地四季草花図 今尾景年 筆 重要有形民俗文化財

軒裏絵 金地四季草花図 今尾景年 筆 重要有形民俗文化財 見送 白綴地墨画孟宗竹藪林図 竹内栖鳳筆 重要有形民俗文化財

見送 白綴地墨画孟宗竹藪林図 竹内栖鳳筆 重要有形民俗文化財 鉾頭 小林尚珉 作

鉾頭 小林尚珉 作幕末の大火とその後の社会変動によってダメージを負った祇園祭は、新時代に対応しつつ徐々にその体制を整えてゆき、焼失した山鉾も少しずつ復興された。そして第二次世界大戦を挟んで昭和時代の後期以降には、失われていた山鉾を復活させる動きが加速した。祇園祭の山鉾巡行は長い歴史を誇る祭礼であるが、それは古式ゆかしいという言葉では納まらない魅力を持っている。室町時代には風流の趣向として毎年のように出し物が変化し、その意識は江戸時代になって絢爛豪華な装飾品をしつらえる方向へと受け継がれてゆき、現在でもまた山鉾の復活や懸装品の新調など新たな話題を提供してくれる。祇園祭の山鉾巡行は町衆の情熱とともに今も生きているのである。

御神体人形図 天保2年(1831)公益財団法人鷹山保存会

御神体人形図 天保2年(1831)公益財団法人鷹山保存会人気声優・細谷佳正さんが出演。特別展「京都祇園祭」と祇園祭山鉾の魅力を声で紹介します。

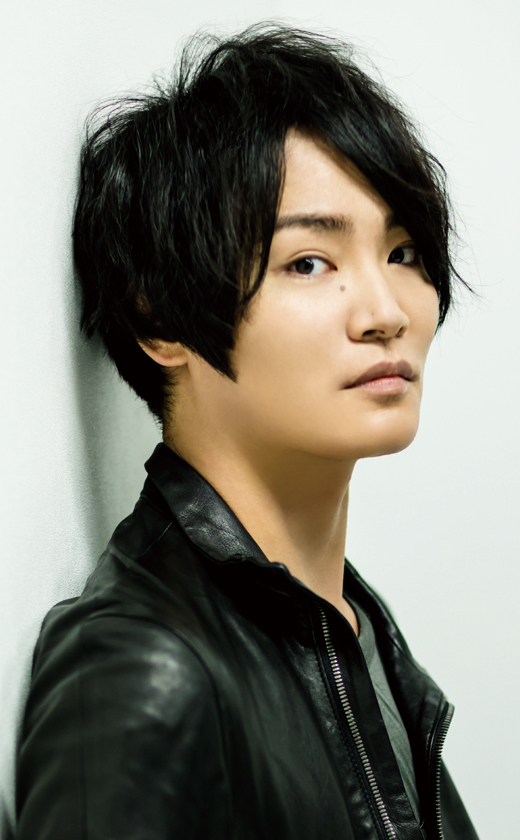

細谷佳正

1982 年生まれ。広島県出身。主な出演作は『この世界の片隅に』、『機動戦士 ガンダム鉄血のオルフェンズ』など。洋画の吹替やナレーションなど幅広く活躍中。第8 回(2014 年)、第10 回(2016 年)声優アワード助演男優賞受賞。

photo

photo

郭巨山

郭巨山 橋弁慶山

橋弁慶山新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」

関連行事の延期・中止のお知らせ

このたび開催を予定しておりました「京都 祇園祭 ―町衆の情熱・山鉾の風流―」関連行事ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している現状を受け、参加者および関係者の健康と安全を第一に考慮し、開催する行事につきましては下記を除き中止することといたしました。

楽しみにしてくださった皆さまには誠に申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

※中止させていただきます。