本日の予定

7/6

開館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

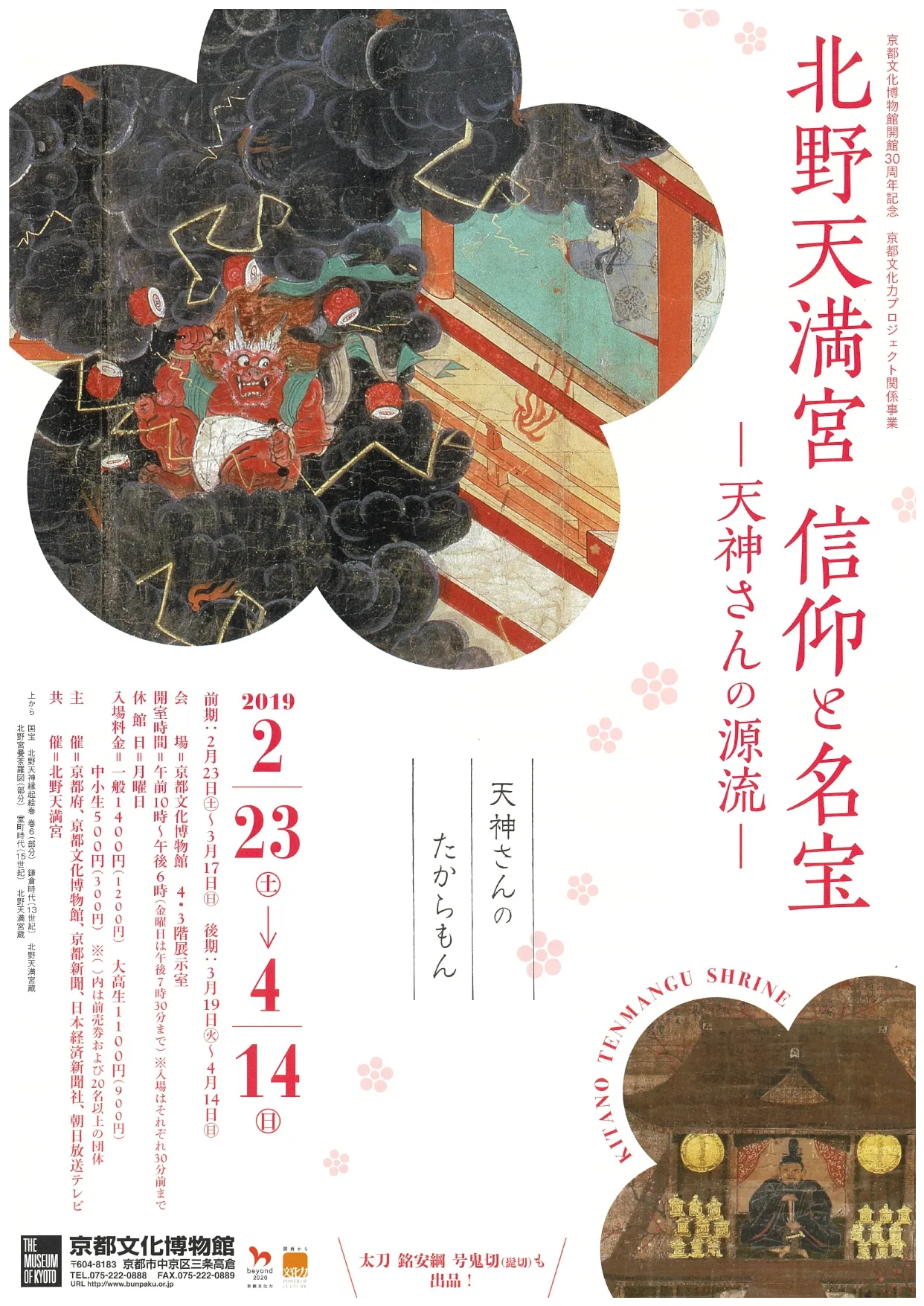

北野天満宮 信仰と名宝 ―天神さんの源流―

2019.2.23(土) 〜 4.14(日)

平安時代の政治家・漢学者・漢詩人・歌人であった菅原道真公は、死後、天満大自在天神として崇められて、現在に至るまで「天神さん」「天神さま」として親しまれています。全国で1万数千社の天神社(道真公を祀る神社)が存在しますが、京都の北野天満宮は総本社として知られています。

天神信仰に関する展覧会はこれまでにも行われてきましたが、北野天満宮そのものを取り上げたものは多くありません。北野天満宮が培った長い歴史は、人々の崇敬の歴史といえるでしょう。時代ごとのさまざまな願いを反映し、北野天満宮には複雑・多様な信仰世界が構築されました。

本展覧会では、北野天満宮が所蔵する神宝を中心に、ゆかりある美術工芸品、歴史資料を一堂に集め、そこから浮かび上がる神社とその信仰のあり方を展観いたします。

◎展覧会と天神さんをぐるっとパス

展覧会の期間中に北野天満宮の梅苑、宝物殿を一緒に楽しめるセット券です。

有効期間:2019年2月23日(土)〜3月17日(日)

※お得なセット券は上記チケット販売所、および北野天満宮にて販売。

ただし、京都文化博物館と北野天満宮は「一般」のみ取扱い

大宰府への左遷の後、非業の死を遂げた菅原道真公。では彼は一体どのような人物だったのでしょうか。本章では、平安時代の朝廷社会の中で輝きを放った人間・菅原道真の姿に迫リます。

北野天神縁起は神となっていく菅原道真公をめぐる壮大な物語です。これに絵を加え、巻物に仕立てたものが北野天神縁起絵巻で、承久本(国宝)は根本縁起とよばれる屈指の名作です。本章では、天満宮が所蔵する数々の北野天神縁起絵巻を紹介しながら菅原道真公の激動の生涯と創建される北野天満宮の姿を追います。

室町時代、幕府将軍として政権を握った足利家は、北野天満宮との関係を重視し、密接な関係を作り上げました。各国の荘園を寄進することで安定した財源を与え、また酒麹商売においては天満宮に所属する西京神人に独占を認め、彼らに莫大な利益をもたらしました。室町時代はまさに、北野天満宮の飛躍の時代だったのです。

北野天神信仰の中核として、繰り返し行われる祭祀行為が挙げられます。毎年8月4日を式日として行われていた北野祭は、朝廷が主催する勅祭であり、神輿は華麗に飾られ、人々の注目を集めました。また御手水神事(現在の御手洗祭)は、北野天満宮の根本神事であり、秘蔵の硯を介して神の存在を思う秘儀でした。古来より連綿と続いてきた神事は、神の力を再生させる行為であったといえます。

戦国時代の苦境にあった北野天満宮に再び活力を与えたのが豊臣家でした。秀吉は天正15年(1587)に天満宮一帯で大規模な茶会を行うことで、あらためて北野の地域に光をあて、息子の秀頼は母・淀とともに天満宮に保護を加え、慶長12年(1607)に大規模な社殿改修を行いました。国宝に指定されている現在の天満宮の社殿は、この秀頼の大改修のものを基礎としています。

天皇や将軍をはじめ庶民に至るまで、北野天満宮は幅広い階層の尊崇を集めてきました。江戸時代に入り、北野界隈が芸能や遊興の中心地となるにつれその性格は一層強まり、人々から親しまれる聖地となりました。

天満宮に集う人々は、絵馬や累代の家宝を奉納し、様々に祭神との結縁を祈りました。かれらの願いの形ともいえる奉納品の数々は、今も大切に保管され、輝きを放っています。

北野天満宮には、社殿修理を行う遷宮式年祭があります。御神体を拝殿から仮殿に移し、数年をかけて屋根の葺き替えをします。社頭に多くの燈明をかかげて神を慰めることから「萬燈祭」(万燈明会)という名称を持ち、少なくとも四百年以上の長きに渡り開催されてきました。今では菅原道真公の忌年を基準に、50年毎に「大萬燈祭」、25年毎に「半萬燈祭」がもたれています。

平成14年(2002)に大萬燈祭が催行されてから、まもなく25年。2027年には、半萬燈祭を迎え、新たな歴史を紡ぐことになります。

本展では声優・花江夏樹さんがみなさんをナビゲート!展覧会と合わせてお楽しみください。

貸出料:550円

※ホームページからのお申込みは締切らせていただきました。

若干お席に余裕がございますので、ご希望の方は当日受付にお申し出ください。

※ホームページからのお申込みは締切らせていただきました。

若干お席に余裕がございますので、ご希望の方は当日受付にお申し出ください。

※ホームページからのお申込みは締切らせていただきました。

若干お席に余裕がございますので、ご希望の方は当日受付にお申し出ください。

講 師:太田 宗達 氏

1957年京都生まれ。島根大学農学部卒業。京都工芸繊維大学大学院博士課程修了。工学博士。株式会社有職菓子御調進所老松 公益財団法人有斐斎弘道館代表理事。専門は認知工学、茶道文化史。著作に『源氏物語と菓子』(剛書院)、『茶道のきほん』(メイツ出版)、『平成のちゃかぽん』(淡交社)ほかがある。NHK「きょうの料理」、「ようこそ先輩」、「美の壺」ほか出演多数。

※定員となりましたので、お申し込みを締め切らせていただきました。

※お申込みを締切らせていただきました。

たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。

※ホームページからのお申込みは締切らせていただきました。

聴講をご希望の方は当日先着順で受付いたしますので、受付にお申し出ください。

※事前申し込み不要。参加無料。ただし当日の入場者に限ります。