本日の予定

10/23

開館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

三条御倉町 大橋家の歴史と美術

2020.3.14(土) 〜 4.19(日)

御倉町(みくらちょう)は、東西に通る三条通を挟む両側町で東側は烏丸通、西側は室町通が通ります。平安時代には西三条内裏が所在し、また藤原長実、藤原基隆の屋敷もあり、皇族・貴族が集住する地域として知られていました。中世以降は、特権的な職商人が居住するエリアともなり都市京都

の中心として重要な役割を担ってきました。

今回の展覧会の主人公である大橋家は、十九世紀から現代まで京都三条御倉町に所在した一族です。当家は、京都における政治的・経済的な拠点地域であった三条御倉町とともにあゆみ、地域の中心一族として活躍しました。

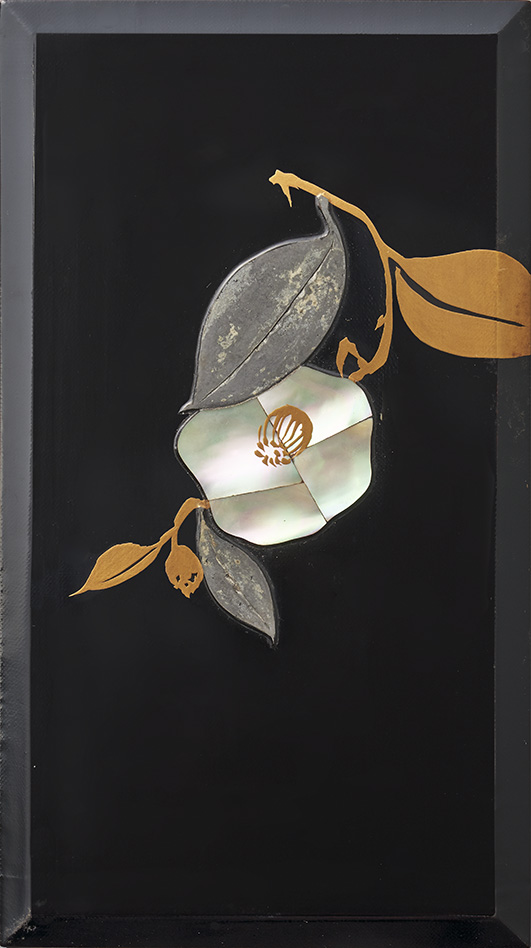

当館は、2016年度より大橋家の旧蔵資料に対し総合的な調査を行い、古文書、絵画、工芸など多岐にわたる優れた文化財を発見し、これを通じて京都町人の文化史に関する研究を進めて参りました。本展ではこの調査・研究の成果をもとに、江戸時代における京都町人の歴史とその文化史的意義について展観していきます。

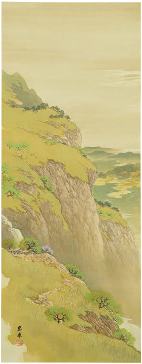

《義経勝浦上陸図》谷口香嶠

《義経勝浦上陸図》谷口香嶠  《賀茂競馬図》猪飼嘯谷

《賀茂競馬図》猪飼嘯谷大橋家について

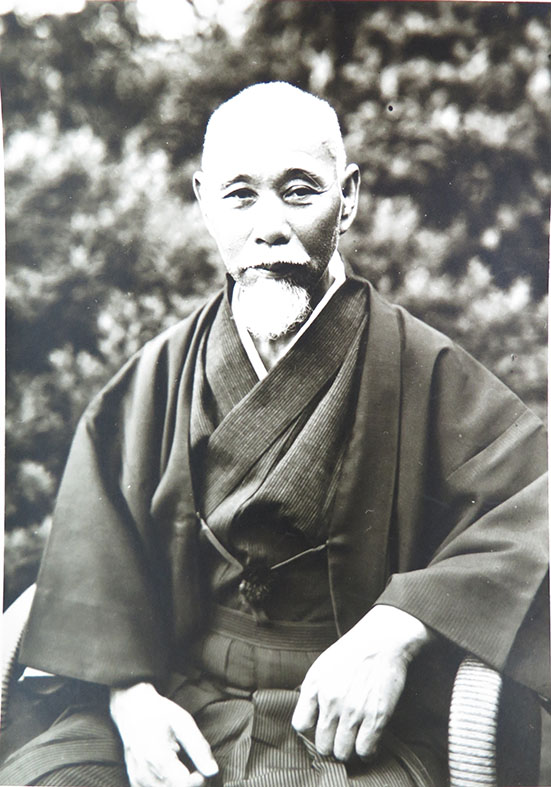

大橋家とは残された家系図によると、宝暦8年(1758)に亡くなった大橋重右衛門を初代とする江戸時代中期から続く旧家である。今回寄贈を受けたのは、その五代目弥兵衛(糸屋)の息子・松之助が分家として初代大橋重助を名乗り、平成まで続いた三条御倉町の家である。初代重助(1810-75)は11歳の時、当時広く寺社関係の染織業を営んでいた千切屋一門の九代西村惣左衛門家に奉公に入り、その後幕末の危機的状況から西村家を支えていく。その功績によって、後に十一代千切屋惣左衛門と定められた。

大橋家はその後嫡子に恵まれず、二代三代と養子を迎え、四代目も西村家に奉公に入っていた滋賀県出身の松次郎を大橋家に迎える。大橋松次郎(1865-1946)は、西村家に三國家から養子に入った三國直篤(後の十二代西村總左衛門)とともに西村總左衛門店(現・千總)の事業を支えていく。明治33年(1900)のパリ万国博覧会へも西村總左衛門商店北店(貿易部)の幹部だった松次郎はその代表としてパリに渡っている。大橋家は名実ともに西村惣左衛門家の番頭格であり、別家とも呼ばれていた。

今回寄贈を受けた資料は、御倉町の重要な町文書とともに大橋松次郎が公私にわたる文化人との交流の中で収集されたものも多く、京都の商家の幕末から昭和初期の歴史の一端を垣間見ることができる貴重な資料群である。

*惣左衛門の「惣」は時代や資料によって異なり「総」「總」も混在する。

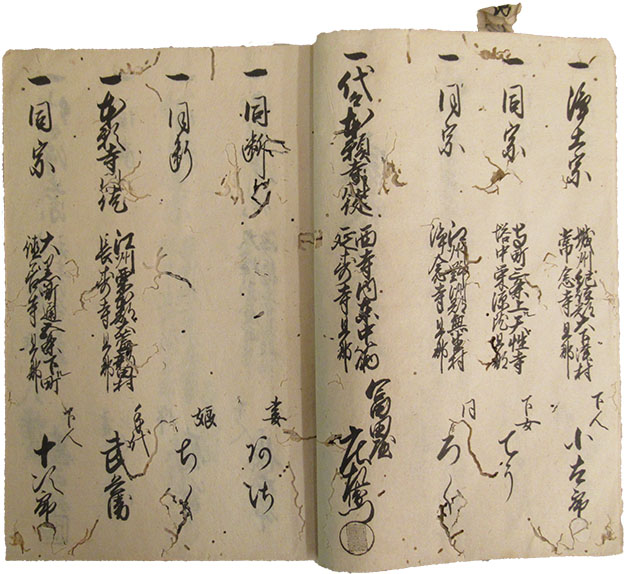

大橋家には、376件の古文書が残されていた。最も古い文書は、寛永11年(1634)12月に御倉町に宛てられた一札で、その後約300年にわたり古文書群が形作られたことがわかる。とくに特徴的なのは、御倉町の運営に関わる町文書が多く含まれる点である。この中には『宗門人別改帳』や『町用日記』など江戸時代の町を知る上で欠かすことのできない基礎史料が含まれている。

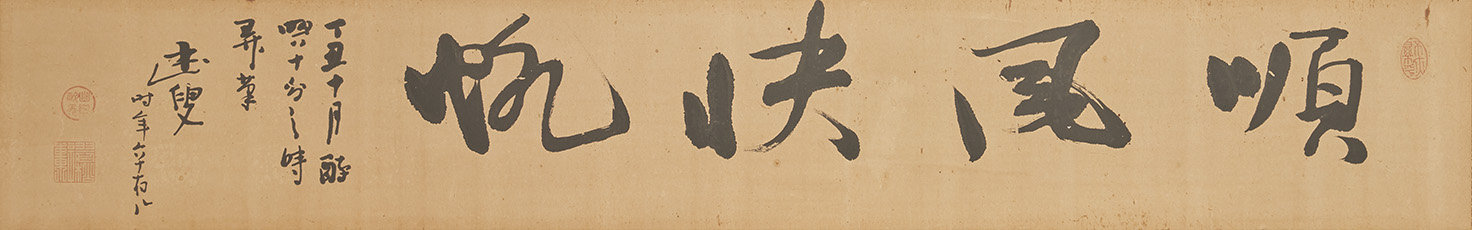

大橋家は、近代京都画壇の多彩な日本画コレクションを所蔵していた。特に四代目の大橋松次郎(1865〜1946)と交流のあった木島櫻谷、谷口香嶠、猪飼嘯谷の作品群が充実している。木島櫻谷作品については、平成29年度総合展示「木島櫻谷の世界」で既に紹介しているため、本展では谷口香嶠、猪飼嘯谷の作品を中心に紹介する。

開催を予定しておりました「ぶんぱく京都講座(2)町人の文化史 三条御倉町・大橋家を素材に」ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している現状を受け、参加者および関係者の健康と安全を第一に考慮し、開催を中止することといたしました。

楽しみにしてくださった皆さまには誠に申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申しあげます。