本日の予定

2/16

休館

総合展示

フィルムシアター

ご利用案内

博物館について

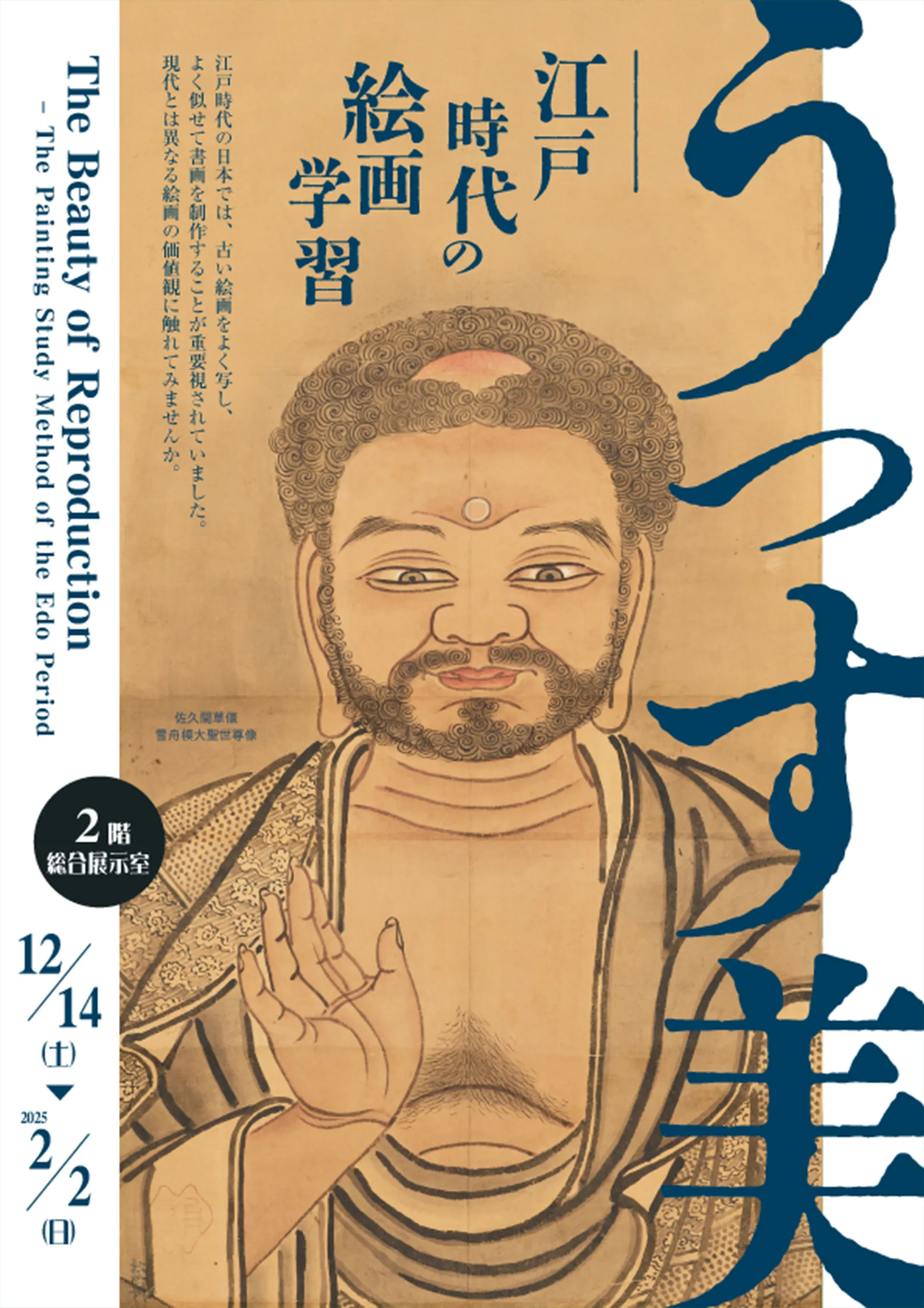

うつす美 ─ 江戸時代の絵画学習

2024.12.14(土) 〜 2025.2.2(日)

肉筆画にとっての「本物」とは何でしょうか。この世に1点しかないもの、代わりのきかないもの、つまり作者のオリジナリティが存分に発揮されたもの、こういったイメージがつきものです。江戸時代にも、筆使いの巧みさや、今までにない構図や描き方の面白さが評価されはじめていました。しかし日本の絵画史を振り返ると、そうした独自性よりも「偉大な先人とほとんど同じように」描けていることが、重要な評価基準だったことがわかります。そのため、絵師たちは先人たちの絵をうつし、手元にストックし、必要な時にそれを取り出して制作にあたっていました。それこそが正しい絵画だと、室町時代の狩野派登場以降、日本絵画界では長く信じられていたのです。

今回の展示では、絵師がうつす行いの背景を探ってみます。何のために、何をうつしたのか。「本物」を描き続けるために、絵師たちがどのような教育を受けていたのか。江戸時代の絵画史観に着目します。うつされた美の中に、絵師の真剣な眼差しを感じ取っていただければ幸いです。

勝山琢眼《四季松図屏風》(七宝庵コレクション)上:右隻 下:左隻

勝山琢眼《四季松図屏風》(七宝庵コレクション)上:右隻 下:左隻 多村挙秀《七難圖巻(模写)》部分、京都府蔵(京都文化博物館管理)

多村挙秀《七難圖巻(模写)》部分、京都府蔵(京都文化博物館管理) 杜澂《董法山水図》、京都府蔵(京都文化博物館管理)

杜澂《董法山水図》、京都府蔵(京都文化博物館管理) 冷泉為恭《古刀剣模図》部分、京都府蔵(京都文化博物館管理)

冷泉為恭《古刀剣模図》部分、京都府蔵(京都文化博物館管理)